2020年度

続・コロナ禍のAL!『中2による映像授業』

晃華学園では、コロナ禍でも生徒の学びの機会をなるべく減らさぬよう、休校期間中のオンライン授業をはじめ、独自の取り組みを重ねてきました(休校中の取り組みをまとめた記事はこちら)。

更なる取り組みとして、以前の記事で紹介させていただいたように、高校3年生の数学の授業で、ICTを活用した『受験生による映像授業』を行いました。

今回は、この取り組みをさらに拡大させて、中学2年生に動画を作成してもらいました。

中学2年生と言えば、これまで植物公園散策・多摩動物公園課題研究『探究』・新春数学かるた大会・卒論中間発表など、プレゼンや数学に関連した様々な活動をしてきた学年。そんな中学2年生が、高校3年生の先輩たちの素晴らしい動画を観た後、一体どんな工夫を見せてくれるのか、とても楽しみでなりません。

解説をする単元は2次方程式。その中でも、文章題を多く取り扱います。

2次方程式の解法はほとんどの生徒がマスターしていますが、文章題となると話は別。正しく問題文を読み取り、それを適切な言葉を用いて他者に説明しなくてはなりません。この「自分ではわかる」ことと「他者に説明できる」ことの間には、大きな差があります。

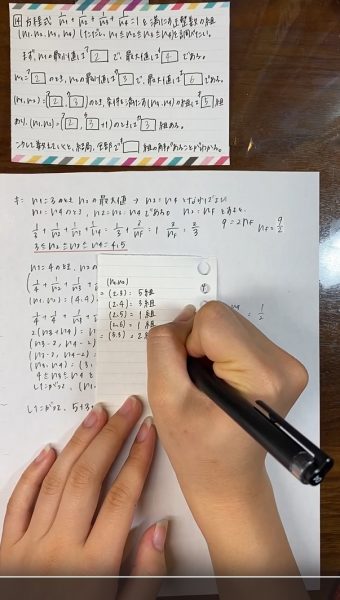

生徒は、各自持っているiPadを使用して、解説動画を作成します。1人1題ずつ、宿題となっている問題集の中から問題が割り振られ、その問題を解説した動画を作成し、OneDrive経由で提出します。

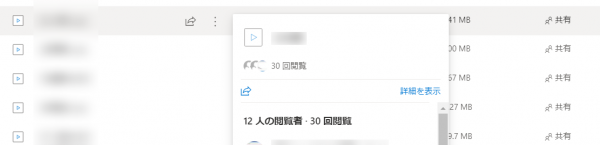

提出された動画はクラス内で共有され、学習の補助として良いということになっています。つまり、テスト勉強のために問題集を復習したい場合、友人が作成した動画を観ることも可能ということになります。

他の生徒の動画を観ることは特に義務としていないにもかかわらず、1クラスで800以上の閲覧数が発生しました。平均すると、40人の生徒がそれぞれ20種類ずつ動画を閲覧して勉強したことになります。コロナ禍の苦肉の策ではあるものの、これもICTを活用した新しい学び合いの形と考える事ができるのではないでしょうか。

その後、生徒が提出した動画の中から、優秀と判断された10本の動画を、「ノミネート作品」と題して全体で確認します。

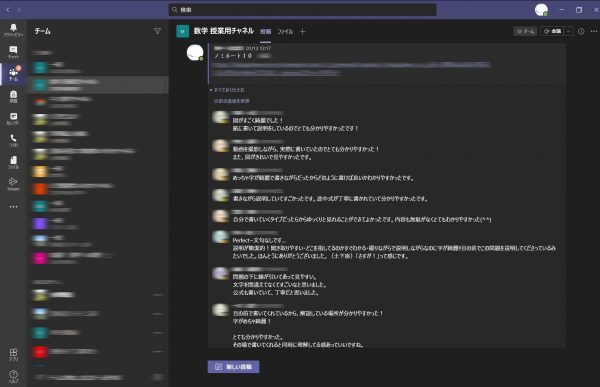

高校3年生の先輩たちと同様、生徒は動画を観ながらコメントを残していきます。

動画の内容は、これまでiPadを活用して活動をしてきたお陰か、時間的に余裕のない高校3年生に比べ、本当に個性的な工夫が数多くみられました。いくつか紹介いたします。

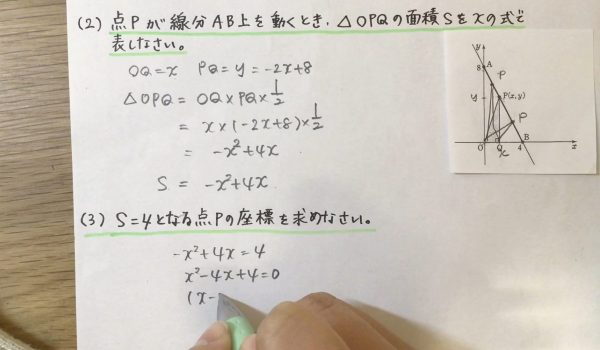

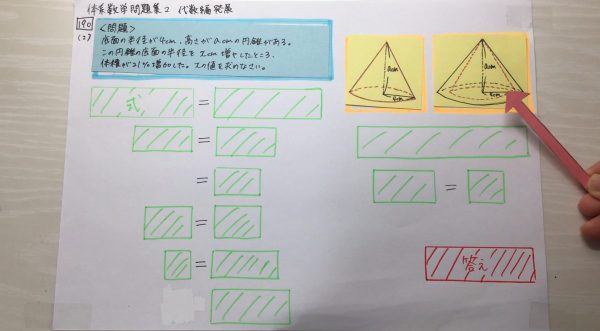

ワークシートに手書きしつつ解説を進行

ミスが許されないアナログでこのクオリティは凄い!

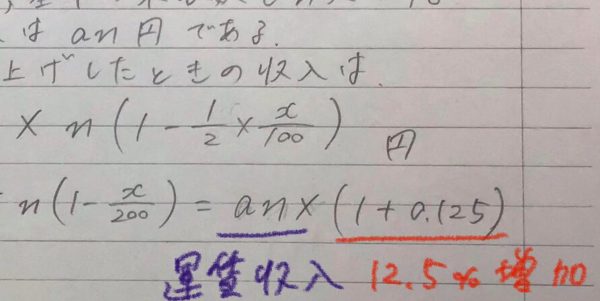

iPadに入っているPowerPointで映像作成

タブレット1台でここまでできるのはさすがデジタルネイティブです

こちらはiMovieを使い、静止画+別撮り音声

全国レベルの放研の生徒によるナレーションは圧巻

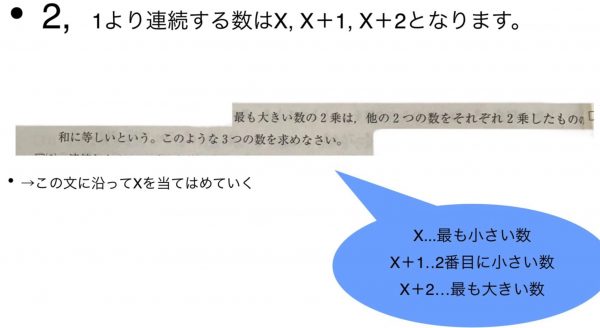

こちらもiMovieで制作

アニメーションを多用し、非常に現代的な解説動画です

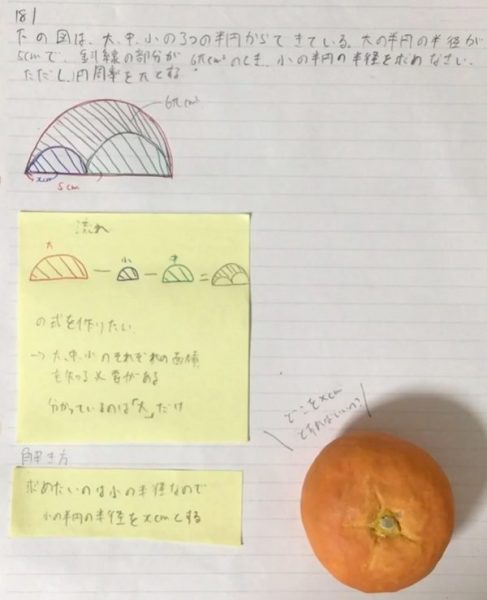

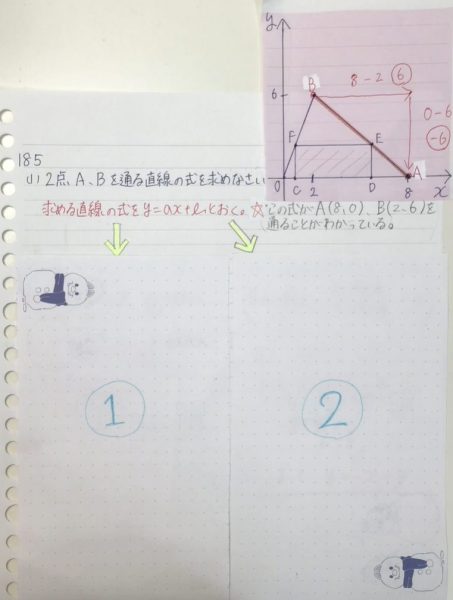

こちらは2次方程式と図形の分野

適切な問いを立てるみかんが印象的です

こちらは枠に紙を置いていく形式

解説全体が見え、学習者にとっては見通しを立てやすい

本解と別解を用意した形式

複数の解き方を見つけ、それらを解説するのは大変です

動画を観た後は、良かったと感じたものを1位~3位まで選び、Formsで回答。

全体的に非常にクオリティが高く、すべての解説動画に票が割れる結果となりました。グランプリに輝いた生徒・票数が上位であった生徒にはそれぞれ賞状が贈られました。

この『中2による映像授業』、実は今分野を「y=ax^2」に変えて、再度取り組んでおります。

まだ生徒には話しておりませんが、高3から広がったこの映像作成の取り組みを、今度は後輩へ引き継ごうと計画しております。「○○先輩が解説した動画で勉強したらテストで解けた!!」なんていう日が、近いうちに来るかもしれません。

晃華の学びは、自分ではなく他者の幸せのためのものです。自分の映像授業のお陰で後輩が勉強できるのなら、中学2年生の生徒も嬉しいのではないでしょうか。

またこれは、中学2年生の素晴らしい取り組みを引き出した高校3年生が、やはり素晴らしい動画を作成したということでもあるでしょう。

コロナ禍でも、晃華の学びは、人とのつながりを大切にし続けています。

【過去の数学科の報告記事】