2024年度

イスラエル人映画監督、パレスチナ人プロデューサーと晃華生との対話

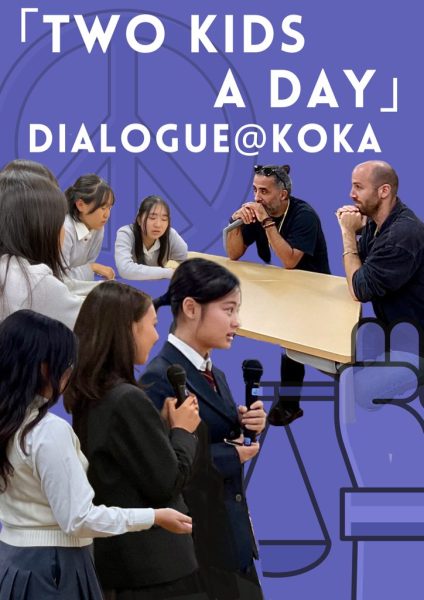

昨年10月、イスラエル人映画監督、パレスチナ人プロデユ―サーを本校にお招きし、現在の世界や正義について対話を行いました。

このお二人の共同制作による「Two kids a day」が、優れたドキュメンタリーに贈られるグランプリ日本賞(NHK主催)を受賞しました。この賞は教育の質を高め、社会や文化の相互理解を促すことを使命としています。

そんな制作者の二人が、日本の若者との対話を望み、晃華学園にオファー。高校生を対象に参加者を募ると、30名近い生徒が集いました。

そもそも晃華学園では、今年度の1学期、「Z世代の平和を考える―ガザ危機が突きつける問い」と題して、本校OGの三牧聖子さん(国際政治学者)の講演で、中東問題の歴史や、ガザ地区の最前線の状況、さらに侵攻に対して声を上げる若者たちの様子をお聞きして、問題意識を共有していました。

ーーーー

対話当日は、事前に生徒達が「Two kids a Day」を鑑賞し、その後にお二人との対話となりました。

教室に入られるなり、「映画の感想が聞きたい」と言うお二人。すると一人の生徒が挙手し、対談が始まっていきました。学校側から依頼もあり、通訳の方を派遣していただいていましたが、それが杞憂に終わるほど、多くの生徒が英語で質問をしていました。お二人も「最初からとても丁寧な英語で心を込めて話をしてくれて本当に嬉しかった」と思われたようです。もちろん、英語が苦手だとしても、日本語で自らの問題意識をぶつけてくれた生徒もいましたし、そういう様子も教員としては嬉しく思います。

生徒からは「どちらかをサポートすることはどちらかを傷つけることになるのでは」「憎しみのサイクルをどう乗り越えたら良いのか」といった質問がありました。それに対してお二人は、“何が起きているのかを、正しく把握・学習すること”その上で“「正しい側」につくこと”を色々な形で説明してくれました。

一方「何が本当で何が嘘か、正義なのかどうかを区別するのは難しいことなのでは?」と生徒が問うと、「常に知識や情報を求め続けてください。なぜならば真実というのは探し当てるのが困難であるから」と正しく把握・学習し“続ける”ことの重要性を強調していました。

「お互いを知ることは大切だが、どうしたらお互いを良く知ることができるのか」という生徒の問いに問いに対しては、パレスチナ人とイスラエル人であるお二人が、どのように信頼関係を築いていったのかをお話しなりました。特に、物理的な壁や、報道・教育を通じて形成されていく互いへの偏見といった壁がある中で、どのように乗り越えていけるのかについても話が及び、生徒は熱心にメモをとりながら質問を繰り返していました。

質疑応答が一切やまず、お二人からは「日本人はシャイだから…と聞いていたが、次から次へと素直な質問をしてくれ、16歳くらいの若さで、あんなに”知りたい”と思ってくれたことに驚いたと同時にすごく嬉しかった」「普通、英日の講演会であれば1時間足らずで集中力が切れてもおかしくないはずなのに、彼女たちは最初から最後まで、たくさんメモを取って沢山耳を傾けてくれた。未来を変える一歩になったのではないか。2年後には大学生になって社会を動かす彼女たちに伝えられたからこそ、そう感じた」といった感想を頂きました。

なお当日の様子は、NHKBS「国際報道2024」で放送されました。

生徒たちが、世界と、他者と、そして自己と対話する貴重な機会を準備していただいた皆様に感謝するとともに、世界の平和を切に願います。