2025年度

現代社会で生きる「多角的視点」を身につける歴史学習(旧高校1年生 歴史総合)

歴史の学びで育む、社会を、他者を多角的に捉える力

「先生、なんでアジア太平洋戦争中、人々は協力したのですか?」。

多くの子どもたちが歴史の学習をする際に、過去の人物の行動理由や目的を知ろうとします。そして「〇〇だから」と一つの答えで納得し、暗記してテストに臨みます。

確かに、テストではそれでいいかもしれません。ですが、単純化された見方は、現代社会を生きる上で思わぬ落とし穴となります。

たとえば、現代の選挙で、自分と異なる意見を持つ人を「偏った情報に流されている」「無知だ」と安易に決めつけてしまうような言説は、まさにこうした単純な見方に近いものです 。

このような見方が強化されることは、子どもたちが社会の多様な現実や人々の複雑な心情を理解する機会を奪いかねません。

このような問題意識から、昨年度の高校1年生歴史総合で、「アジア太平洋戦争期の日本社会」を題材に、知識構成型ジグソー法(KCJ)を用いた授業が行われました。実際、戦時中を生きた人々も、置かれた環境や個々の事情によって、戦争への協力の仕方は一様ではなく、そこには様々な葛藤がありました。

この授業では、「アジア太平洋戦争に対して、日本の民衆はどのような姿勢で臨み、行動したのか。それはどうしてか?」という問いに対し、「洗脳」という言葉を使わずに深く考察することを求めました。単なる知識の暗記に留まらず、歴史上の人々の多様な選択や、その背景にある複雑な動機を読み解くことで、子どもたち自身の「多角的に物事を捉える力」を育むことを目指しているのです。

授業の具体的な内容とは?

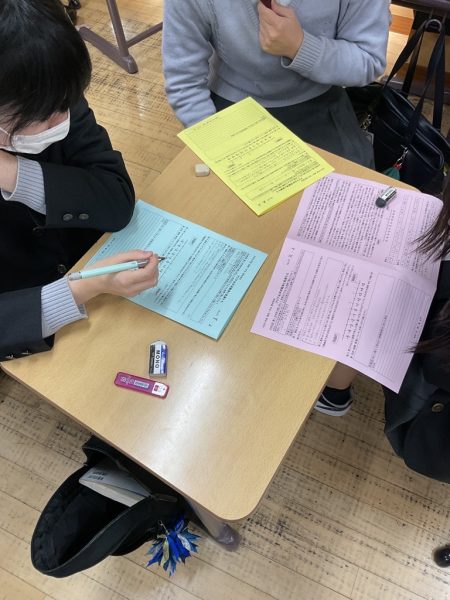

まず生徒たちは、戦争期を生きた人々の「日記や回想」を読み込み、それぞれの人物が戦争に対してどのような姿勢や考えを持っていたかを分析しました 。具体的には、以下のような資料が用いられました。

資料A:戦争への参加を喜ぶ高等女学生の日記

「動員令が決まった」「男子に優るとも劣らぬ生産陣で活躍する事になり、ただ感激の外ない」といった記述から、社会的に活躍する場を得たことへの喜びが読み取れます。

資料B:不満を感じながらも増産に協力する造船所労働者の日記「毎日不愉快」「息苦しさ」「不満を感じながらも」といった記述がありながらも、「戦地の兵士のことを考えつつ」協力したという、葛藤を抱えた状況が示されています。

資料C:教え子を戦争へ送り出すことを「わが世の春」と語る教員の回想

教え子を少年航空兵や満蒙開拓青少年義勇軍に送り込むことに積極的な教員の様子が描かれています。

資料D:「シメタ!」と喜んで召集に応じる貧しい農民の記録

農業の辛さや貧困から、「私が招集された方がズット良くなる」と、入隊を経済状況改善の機会と捉えていたことが記されています。

資料E:戦争を「天然現象」と捉えていた銀行員の回想

幼い頃から戦争が続いていたため、戦争が「人間の力ではやめられないもの」だと感じていた様子がうかがえます。

資料F:内心では戦争に疑問を抱きつつも、教員として教え子を送り出した回想

「こんな戦争が勝てるものかとノミのはいよる寝床の中で思いつづけた」とある一方で、「人前では戦争で負けるなどとはサラサラいえることではなかった」と、本心と行動の乖離が描かれています。

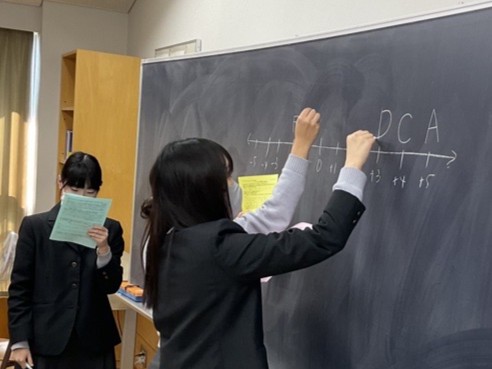

生徒たちは、これらの資料から、戦争協力の背景には、性別、貧困、年齢、職業、社会的な承認欲求など、多様な要因があったことを読み解いていきました。特に、戦争への「積極性」を数直線上で評価させることで、生徒たちはそれぞれの人物の行動と思想の複雑さを可視化し、議論を深めることができました。

学びの成果

この授業の結果、約95%の生徒が、戦争協力のあり方に多様な違いがあることを認識し、約71%の生徒が、意思と行動の乖離(葛藤)について指摘していました。

一方で、資料を読んでもなお、「無知であったから戦争に協力した」という見方に終始してしまう生徒もいたことから、単純な人間観を相対化する上での課題も浮き彫りになりました。

中学受験を考える上で、知識のインプットはもちろん重要です。しかし、それ以上に、与えられた情報を鵜呑みにせず、自ら考え、多角的に分析する力を養うことが、お子さんの将来の大きな糧となるでしょう。このような「多角的視点」を育む教育に目を向け、お子さんが主体的に学びに向かう姿勢を応援してみてはいかがでしょうか。